- ドメイン(事業領域)の細分化

- 個人計画書作成のルール

~目次(Contents)~

はじめに Introduction

前回、企業の方向性を決めるドメイン(事業領域)について解説しました。ドメインの決定は企業目標を達成するために必要なことです。

今回はそのドメインをもう少し小さなサイズで見ていきます。これを細分化していくと、最後は社員個人の行動計画書まで落としていくことができます。

ドメイン(事業領域)の細分化

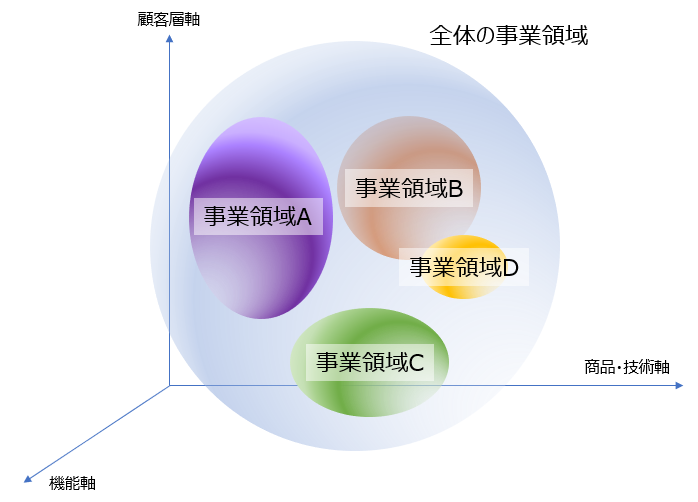

上の図が事業領域を会社全体から事業部や各セクションのレベルまで細分化したイメージです。全体の事業領域の中に、細分化された事業部門毎の事業領域が存在しているのが分かります。

さらに「誰に」・「何を」・「どのように」の3要素を細分化しいくことで、会社全体⇒事業部門⇒課・セクションと続き、最後は自分自身の活動を定義するに至ります。

全体の事業ドメインはぼんやりしていて当たり前!?

大きい企業であるほど、事業ドメインが示す内容は曖昧なものとなります。具体的なサービスや営業品目を具体的に書いてはいません。ましてや各社員の行動レベルまで定義することは出来ません。ですが、これはしかたのないことです。全社の事業ドメインは全部門・全社員の経済活動をすべて含んでいなくてはならないからです。T

個人計画書作成のプロセス

次の手順に従えば、だれでもちゃんとした個人計画書を作成できます。

- STEP.1「誰に」(顧客)

- 自分のお客様はどのような人(企業)か

- 広域を担当する場合は地域別に設定する

- お客様の種別によって(販売チャネル別に)設定する

- STEP.2「何を」(機能)

- お客様にとっての便益(ベネフィット)を考える

- 商品やサービスを直接売りたい物に設定しない

- STEP.3「どのように」(製品)

- 顧客への便益を提供する手段は何か

- ここに商品やサービスを設定する

- STEP.4「いつまでに」(期日)

- 展開する施策の各項目に開始日と期間を設定する

- 繁忙期を避けるのが望ましい

- STEP.5「どのくらい」(目標)

- 具体的な目標値を設定する

- 無理な目標を設定しない

- 販売金額、販売台数、販売件数などちゃんとカウントできる目標

事業ドメインでは「誰に」・「何を」・「どのように」の3要素でしたが、個人の計画書では各施策に「いつまでに」 ・「どれくらい」の2項目を加えた合計5つの要素が追加されます。

大事なのはたった一つ、「何を」(機能)の部分を正しく理解しているかと言うことに尽きます。ぶっちゃけ、ここがちゃんとわかっている人は計画書なんていらないくらいです。

ユーザー便益をちゃんと書けるのは自分がまかせられた仕事の本質を分かっている人だけです。

目標値の設定は大きく「KPI」、「KGI」、「状態目標」の3種に大別されます。KPIとは「これができる人は業績もいいよねー」という感じの指標で、例えば商談件数とか提案実績数みたいなものです。ですがいくらKPIを達成しても、結局は受注・契約・販売しないと会社への貢献はゼロですよね。しょせん、会社が欲しいのは利益です。これに対しKGIは売上額や利益額などを直接目標値に設定します。「やり方は何でもいいから、とにかく稼げ!」って感じです。

でもこれだけだとさすがに戦略の方向性を示せないので、普通はKGIとKPIを組み合わせた計画書を作ります。

状態目標は、数値化できない定性的な事柄を目標に設定するときに使います。たとえば「顧客との関係を深耕(しんこう)し、お互いに協力し合う状態」みたいな、”数では測れないけど大事”と思うものですかね。

①KGI(Key Goal Indicator)

直接経営目標の達成に直結する”定量的な指標”

- 売上額

- 粗利益額

- 成約件数

- シェア率…など

②KPI(Key Performance Indicator)

業績達成のために必要な行動(プロセス)を計る定量的な指標。設定する内容は業績達成との関連性が高いものを選ばないと、何の意味もない。

- 提案件数

- 訪問件数

- 商談会数

- カタログ配布数

- 展示会開催数…など

③状態目標

継続的に業績を達成するうえで望ましいと思われる環境を定義する定性的な指標。数字だけを目標にすると、人はいつしか目標を見失い目的と手段をはき違える生き物。そんな時に状態目標が社員のモチベーション(動機付け)を助けてくれる。

中間組織の計画作成は非常に重要で難しく、ほとんどの組織が間違った内容を定義しています。個人の計画書ではKGIとKPIを定義するのに対し、中間組織はKSF(Key Success Factor)を適切に下部組織へ示す必要があります。この説明はいずれまた。

お・し・ま・い

コメント